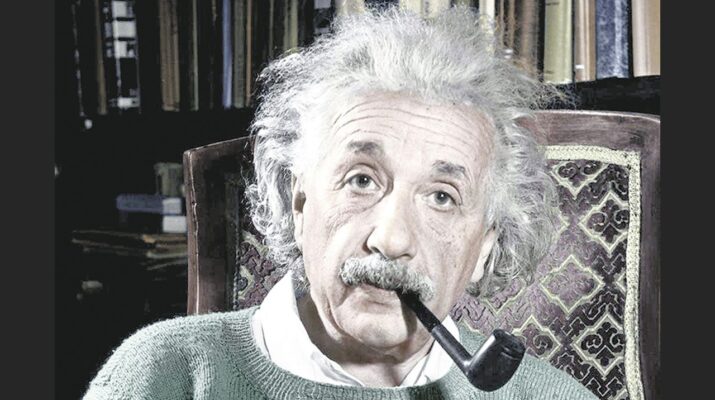

Una docena de personas rodeaban el ataúd cerrado cumpliendo con la tradición judía del minyán. Eran las tres y media de la tarde. Uno de los asistentes a la discreta ceremonia que tenía lugar en el crematorio de Trenton se aclaró la voz para leer el poema que Goethe había escrito en ocasión de la muerte de su admirado amigo Friedrich Schiller: «[…] ¿Vencerá la muerte a una vida que todos reverencian? ¡Cómo trae semejante pérdida a todos confusión! ¡Cómo semejante despedida deberemos siempre lamentar! El mundo está llorando, ¿no deberíamos llorar nosotros también? […]». Habían transcurrido poco más de doce horas desde que Albert Einstein murmurara sus últimas palabras en alemán, respirara hondamente un par de veces y dejara de hacerlo para siempre.

La noticia se dio a conocer a las ocho de la mañana del 18 de abril de 1955, por lo que tuvo que esperar al día siguiente para ver la primera plana de todos los diarios del mundo. En las redacciones y agencias de noticias se afanaban en encontrar personas idóneas para un obituario que hiciera justicia a la grandeza del personaje que acababa de morir. Las prisas del ejercicio periodístico, sumadas a las dificultades para comprender su monumental obra, resultaron en una discreta cobertura en la que apenas se destacaron los puntos más reconocibles de su biografía, una desordenada colección de lugares comunes. Como suele ocurrir ante las grandes pérdidas, la primera reacción fue más de estupor que de dolor. Sólo con el paso de los días se fue procesando la nueva realidad: la definitiva ausencia de una mente única e irremplazable.

Un mes más tarde, como todos los domingos, Jacques Lacan salió temprano para poder asegurarse de encontrar el croissant que acompañaría la pausada lectura de Le Monde. De todos los instantes que adoquinaban las calles de su rutina semanal, éste adquiría un carácter casi religioso. De hecho, le gustaba pensar que dedicaba a esta actividad la misma franja horaria que en su infancia empleaba en ir a misa. Apenas había gente a esas horas que pudiera cruzarse en su paseo. Con el croissant en una bolsita de papel madera y el periódico debajo del brazo, Lacan volvió a La Prévôté, su casa de Guitrancourt, en la que pasaba los fines de semana.

Se acomodó en el estudio, apartando algunos libros y folios en los que comenzaba a bosquejarse el seminario que habría de impartir esa semana. Sylvia le había dejado una taza de café. En las páginas de Le Monde se encontró con un modesto anuncio que capturó completamente su atención: organizaciones judías de Francia invitaban a una ceremonia en memoria de Albert Einstein que se celebraría al día siguiente en el gran anfiteatro de La Sorbona. La muerte de Einstein no había pasado desapercibida para Lacan. Incluso recordaba la sentencia que el príncipe De Broglie incluyó en el obituario de Le Monde: «Albert Einstein fue un partisano resuelto del determinismo fundamental». Desde que unos años atrás empezara a reunirse periódicamente con el matemático Georges-Théodule Guilbaud, el interés de Lacan por la geometría y la topología de los espacios curvos iba en aumento y no eran pocas las ocasiones en las que acababan hablando con fascinación de la Teoría de la Relatividad General.

Einstein se coló irremediablemente en varios pasajes del seminario que Lacan impartió la semana siguiente en París. Sobre el final, mientras se recreaba con el «Dios no juega a los dados», la famosa y lapidaria sentencia de Einstein contra las leyes de la física cuántica, se le ocurrió pensar que quizás el ser humano sí lo hacía porque «de este dado que rueda surge el deseo». Y decidió cerrar la charla haciéndose en voz alta dos preguntas llenas de misterio que había escrito en el margen del periódico dominical, aún sin saber su respuesta: «¿Por qué sólo el hombre juega a los dados? ¿Por qué no hablan los planetas? Preguntas que por hoy dejo abiertas». No cabía duda de que ninguno de los presentes se perdería por nada del mundo el siguiente seminario, ante la vaga promesa de encontrarse con una respuesta a alguna de esas preguntas de apariencia estrambótica.

El domingo 22 de mayo, Lacan preparó el seminario pasando unas cuantas horas de pie frente al cuadro El origen del mundo, que había comprado unos meses antes. Deslizó por el sistema de rieles del grueso marco la versión surrealista de éste que había encargado Sylvia a su cuñado, André Masson, para ocultar el cuadro maldito de Courbet y fijó la mirada allí donde tantas veces había visto hacerlo a sus invitados. Todos los seres con capacidad de jugar a los dados, por muy compleja que fuera la historia de su concepción, habían comenzado su singladura emergiendo de esa cavidad oscura. Comprendió pronto cuál era la respuesta de la pregunta con la que temerariamente había cerrado el seminario anterior: «Los planetas no hablan: primero, porque no tienen nada que decir; segundo, porque no tienen tiempo; tercero, porque se los ha hecho callar». Albert Einstein los hizo callar el jueves 25 de noviembre de 1915 en la Academia Prusiana de Ciencias, cuando presentó las ecuaciones de la gravitación que los condenaban a seguir con mansedumbre servil un conjunto de trayectorias preestablecidas llamadas órbitas.

En su afán por impedir que Dios jugara a los dados, Einstein consiguió despojar de esa prerrogativa lúdica a todos los astros del cielo, dejándonos en herencia un cosmos extraordinariamente hermoso, una gigantesca orquesta de jazz en la que la pretendida improvisación de sus intérpretes es simulada. Todas las estrellas, planetas, cometas y satélites, todos los asteroides, galaxias y agujeros negros, en realidad, siguen estricta y celosamente las pautas de un libreto. Pero lejos de tratarse de un voluminoso tratado, éste consiste en apenas un puñado de ecuaciones de expresión elegante y concisa. Los astros mascullan la matemática en silencio y transitan con mansedumbre, serviles y circunspectos, las órbitas que resultan de esos elegantes cálculos. Cada paso del espectáculo coreográfico que discurre en la bóveda celeste está estipulado en el contrato de las leyes fundamentales de la Naturaleza; a la cabeza de ellas, las ecuaciones de Einstein. La industriosa empresa tiene lugar en el más absoluto silencio. He aquí el legado de Albert Einstein: un Universo mudo.

José Edelstein es físico teórico, IGFAE, Universidad de Santiago de Compostela. Andrés Gomberoff es físico teórico, Centro de Estudios Científicos CECs, Valdivia . Extracto de «Einstein para perplejos» (Editorial Debate, 2018).

(Fuente: Por José Edelstein y Andrés Gomberoff – Página 12)